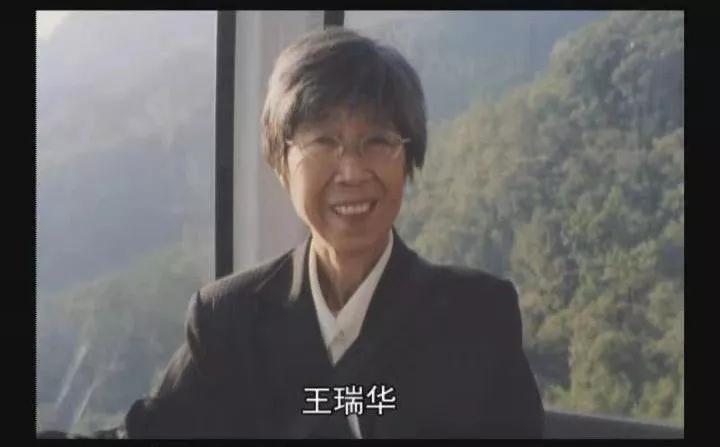

今年中华人民共和国诞辰70周年,也是地铁运营50周年。为致敬先进、鼓舞斗志,弘扬新时代城轨精神,城市轨道交通协会授予了50名同志“地铁50年致敬人物”称号,这其中,有一位女性代表,王瑞华。

王瑞华,对现在上海地铁的年轻人来说,已是一个稍显陌生的名字。可在上海申通地铁集团原总裁朱沪生等一批老地铁眼中,王瑞华还是那个曾经扎着小辫子、写着一手秀丽好字的小姑娘,是那个筚路蓝缕、令人尊敬的地铁技术先驱,是将一生奉献给上海地铁的老同事。

1955年从同济大学毕业的王瑞华,品学兼优,曾是同济大学校广播站站长,在求学期间已经加入了共产党。作为新培养的第一代大学生,她从1958年开始,就和刘建航、王振信等一批上海地铁的前辈们一起,开始了一场艰苦卓绝的工程挑战。因为在当时的国外专家眼中,要在软弱地层的上海建设地铁、隧道纯属天方夜谭,他们甚至把这个难度比喻为“找一个支点来撬动地球”。

可王瑞华们偏偏不信邪,在缺乏技术资料和设备的极度困难条件下,10多年里不断对上海建造越江隧道和地铁作规划设计和方案论证,在浦东塘桥的芦苇丛中开始了深、浅两种推进的试验,初步探索出了在饱和含水软土地层建造越江隧道和地下铁道的技术经验。这些地铁建设中的技术攻关成果,被运用于黄浦江打浦路隧道建设。1971 年 6 月正式开放运营的打浦路隧道,是王瑞华和同事们为建设上海地铁打下的第一个里程碑。王瑞华的女儿曹济回忆,小时候母亲带她坐公交车穿越打浦路隧道时,母亲介绍这是她和同事们建设的上海第一条越江隧道,一股自豪感油然而生。

改革开放之初,王瑞华感受到日新月异的变化,始终心怀为建设祖国出一份力的紧迫感。她经常和女儿感慨,自己在事业上浪费了几十年,需要迎头赶上,时间不够用了。曹济还记得,母亲工作一直兢兢业业,认真执着,总是早出晚归。在1986年母亲加入当时新成立的上海地铁总公司之后,下班回家等一家人吃完晚饭,她就又一头扎入书本,开始了学习研究。

作为上海地铁总公司的副总工程师,她负责1号线、2号线的规划和线路走向等工作。1993年,上海地铁1号线通车试运营,上海人的地铁梦终于梦想成真。2000年,上海地铁又如期开通了第一条跨越黄浦江的2号线,为浦东开放吹响了东进序曲,而这时,一直从事地铁事业、没有中断过的王瑞华,就要退休了。

就在退休前两年,满怀热情的王瑞华,给一家报社写了一封信,用平实的语言表达了自己一生对上海地铁的真挚感情。这封信刊登出来以后,市委领导看了也很感动,批示表扬了她。当时的上海地铁总公司,专门延长了她两年时间退休,这样王瑞华又能在岗位上,为上海地铁事业发光发热!

退休后,多年操劳的王瑞华罹患胃癌,虽经多次治疗,但也无法控制,医生也没有办法再继续治疗,最终只能安排她出院。就在出院以前,王瑞华自己感到身体不行了,向地铁公司提出了一个心愿,想看看新建成的人民广场换乘站。当时,在医护人员的照料下,朱沪生陪同坐在轮椅上的王瑞华,察看了1、2、8号线换乘的人民广场站建设情况。王瑞华手捧地铁年轻人送上的鲜花,看到宽敞的换乘大厅、白玉兰装饰的巨大玻璃穹顶,和老同事回忆当年建设地铁时的困难,不禁百感交集,连声说好。三个月后,她就离开了人世。

从一个小姑娘,到年迈退休,王瑞华参与并见证了上海地铁从筹备到运营,从一条线到逐渐成网的整个过程。她是上海地铁规划设计建设领域的先驱者,是上海城市轨道交通早期规划设计领域的代表性人物之一,她把一生都献给了上海地铁,无怨无悔。如果时光能够倒流,回到50年前,那个扎着小辫子的刚大学毕业的小姑娘,她一定也想像不到,经过几代人半个世纪艰苦卓越的奋斗,上海地铁,乃至地铁,已屹立于世界轨道交通之巅!

而她的名字,王瑞华,现在虽然已经陌生,却值得后来者永远铭记。